**Por Marcos Isaías Layus. Abogado penalista y Profesor de Historia.

“Se sabe que la justicia se representa como una doncella, una balanza y una espada. Si se la ve postrarse cobarde ante unos y blandir furiosamente el arma sobre otros, se la imaginará entonces como una mujer prostituida esgrimiendo un puñal”– Fidel Castro, “La Historia me absolverá”

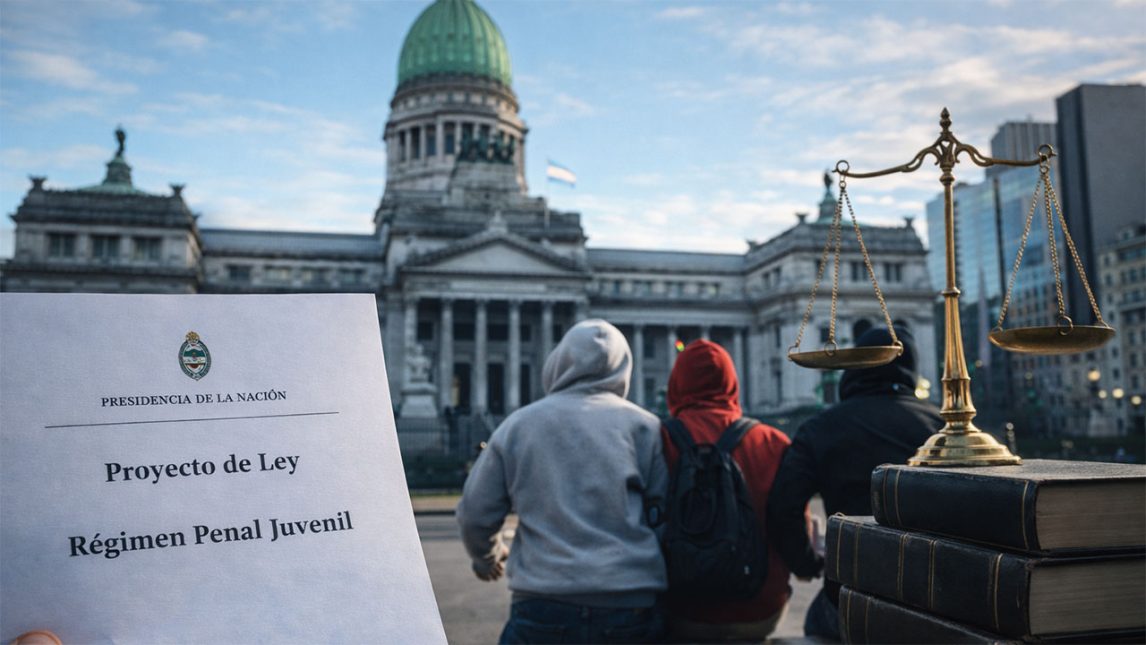

Cuando nació Jesús, Herodes el Grande ordenó matar a los varones recién nacidos en Belén y al rededores por miedo al Rey de los Judíos que según la profecía amenazaría su poder. Lo narrado en el evangelio de Mateo deja una enseñanza que los Diputados argentinos, 2000 años después no han aprendido. Más allá de la dimensión religiosa del relato, la enseñanza es política: el miedo puede llevar al poder a cometer injusticias irreparables. Hace unos días, el 12 de febrero, en el marco de sesiones extraordinarias, obtuvo media sanción el proyecto de ley impulsado por el Ejecutivo Nacional titulado “Régimen Penal Juvenil”, la cual propone bajar la edad de imputabilidad penal de 16 a 14 años. La iniciativa es parte central de la agenda del gobierno de Javier Milei, envalentonado por los resultados de las últimas elecciones de octubre y el tratamiento positivo hasta ahora de la reforma laboral. Bajo el lema “delito de adulto, pena de adulto” pronunciado por funcionarios nacionales, como la Senadora Patricia Bulrrich, el gobierno pretende atentar contra una serie de principios y reglas legales que han sido el basamento del derecho penal.}

En la Argentina cíclica, donde los debates vuelven constantemente, reaparece una vieja tentación: bajar la edad de imputabilidad. Cada tanto, un hecho violento protagonizado por un menor reaviva el reflejo punitivo. Se encienden las cámaras, se multiplican los zócalos rojos, y la consigna parece simple: “si delinque como adulto, que pague como adulto”. Pero la realidad —como casi siempre— es más incómoda que el eslogan.

La ley vigente, anclada en el Régimen Penal de la Minoridad (decreto-ley 22.278), establece que en Argentina no son punibles los menores de 16 años. Entre los 16 y 18, la responsabilidad es excepcional y bajo un régimen especial. Quienes impulsan la reforma sostienen que el delito juvenil crece y que el sistema actual es laxo. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que la participación de menores en delitos graves es proporcionalmente baja respecto del total. No hay “ola” que justifique una reforma estructural. Hay, sí, una sociedad herida que busca respuestas rápidas.

El problema es que la baja de edad no ataca las causas sino que administra castigos. Y lo hace sobre el eslabón más débil. En los barrios donde el Estado llega tarde —o nunca— los chicos no encuentran oportunidades, pero sí encuentran abandono. ¿La solución es sumarles antecedentes penales antes que derechos garantizados?

Los organismos internacionales han sido claros. La UNICEF advierte que los sistemas penales juveniles deben priorizar medidas socioeducativas por sobre el encarcelamiento. La Organización de las Naciones Unidas, a través de la Convención sobre los Derechos del Niño —con jerarquía constitucional en Argentina—, insta a que la privación de libertad sea el último recurso y por el tiempo más breve posible. Bajar la edad va en sentido contrario: amplía el universo punitivo sin garantizar reinserción.

La experiencia comparada tampoco ofrece milagros. Países que endurecieron su régimen juvenil no registraron reducciones significativas del delito adolescente. En cambio, sí aumentaron la reincidencia.

En el Congreso, el debate reaparece una vez más. Algunos proyectos proponen llevar la imputabilidad a los 14 años. Otros, a los 13. Se discute el número como si fuera una fórmula matemática. Pero la pregunta de fondo es otra: ¿qué modelo de sociedad queremos construir? ¿Uno que invierte en prevención, educación y contención temprana, o uno que reacciona cuando el daño ya está hecho?

La baja de edad ofrece una falsa sensación de orden. Es un mensaje político potente: “hacemos algo”. Pero hacer algo no siempre es hacer lo correcto. La seguridad no se construye ampliando el castigo sobre adolescentes pobres, sino fortaleciendo escuelas, clubes, dispositivos de salud mental y políticas de inclusión laboral para sus familias.

En las provincias como Santiago del Estero, donde las desigualdades estructurales conviven con los esfuerzos comunitarios de escuelas que contienen, clubes de barrio y familias, el debate no puede reducirse a un número. Antes de discutir cuantos años debe tener un adolescente para ser juzgado, deberíamos preguntarnos cuantas oportunidades reales tuvo antes de llegar a ese punto. Por lo que reitero, el problema es ante todo social, no penal.

En conclusión, lo dicho anteriormente no significa que el régimen penal juvenil no deba reformarse. Lo contrario: después de décadas sin una actualización integral, es evidente que necesita una discusión seria, moderna y coherente con los estándares constitucionales e internacionales. Pero una reforma no puede nacer del impulso coyuntural ni reducirse a bajar un número en el Código Penal. Debe fortalecer dispositivos socioeducativos, profesionalizar la intervención estatal, garantizar procesos ágiles y efectivos, y priorizar la reinserción por sobre el encierro automático. Reformar sí. Simplificar el problema a la edad de imputación, no. Porque una política criminal responsable no se mide por la dureza del castigo, sino por su capacidad real de prevenir que el delito vuelva a ocurrir.

La crónica de estos días muestra un país cansado, con miedo y con bronca. Es comprensible. Lo que no sería comprensible es legislar desde esa emoción. Porque cuando el Estado decide tratar a un chico de 14 años como a un adulto, no sólo redefine el derecho penal: redefine su propia idea de infancia.