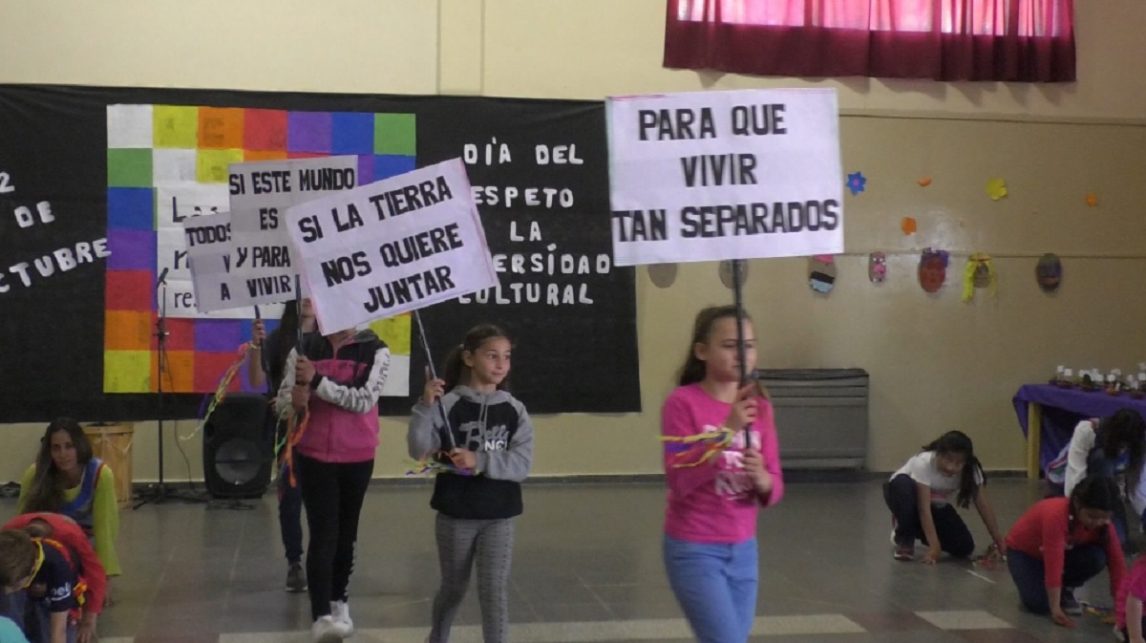

La disposición del Gobierno nacional sobre el retorno del “Día de la Raza”, en reemplazo del “Día del Respeto a la Diversidad Cultural” abrió espacio para la discusión sobre el sentido de esta fecha.

En ese sentido, Info del Estero convocó a Carlos Bonetti, Doctor en Ciencias Sociales por la UNT, Licenciado en Sociología por la UNSE y director del Instituto de Lingüística, Folklore y Arqueología (ILFyA), quien ofreció una profunda reflexión sobre el alcance de esta decisión.

“El gobierno nacional ha retornado a la idea de raza como parte de su batalla cultural con el sentido de volver a incorporar una denominación que ya había quedado superada”, explica Bonetti. “Pensar en un nuevo paradigma, el de la diversidad cultural, fue un avance enorme frente a un concepto obsoleto, estigmatizante y que además no existe como el de raza”.

Para Bonetti el término “raza” arrastra una larga historia de dominación y jerarquización: “La denominación de Respeto por la Diversidad Cultural era ampliamente superadora en términos de reconocer distintas formas de expresión y de vínculos sociales y culturales. La raza es un concepto construido históricamente que ha servido desde la conquista para organizar relaciones de poder, jerarquía y explotación. Fue el principio legitimador de esas relaciones”.

Bonetti recuerda que durante los siglos XVIII y XIX el concepto fue revestido de una apariencia científica para vincular lo biológico con lo cultural: “Eso ha ido quedando en el sentido común, como si la raza existiera y hubiera una relación entre ciertas características biológicas, genéticas y ciertos atributos culturales o de inteligencia. Pero eso sabemos que es una falacia. La raza como categoría biológica que determina lo cultural no tiene sustento científico: es parte de un sistema discursivo, un constructo social para establecer verdades incuestionables y del supuesto orden de la naturaleza, pero como sabemos su finalidad es de legitimar la dominación y la explotación de los “diferentes” “.

“No hay relación en el hecho de tener cierto color de piel, rasgos físicos con tener ciertos atributos culturales. Eso expresa la idea de raza. Cambiar la denominación vuelve a traer las ideas de desigualdad, de legitimar las relaciones de poder, desconocer los avances en término de reconocimiento de derechos, educativos, territoriales y lingüísticos de comunidades indígenas que si bien sabemos que históricamente no han sido del todo reconocidos, pero que hoy sufren un nuevo retroceso”, describió.

El académico advierte que el cambio de denominación no es un hecho menor: “Vuelve a traer ideas de desigualdad, de reforzar la legitimación de relaciones de poder, de desconocer los avances en reconocimiento del derecho de la propiedad indígena. Hoy asistimos a un escenario totalmente avasallado: el desfinanciamiento del INAI (Instituto Nacional de Asuntos Indígenas) no es inocente en este contexto”.

Bonetti subraya que aún no se concretaron los pasos administrativos para oficializar la modificación, pero que la intención política ya tiene impacto simbólico: “Hay mucha gente que cree necesario volver a esta denominación y eso también debe llamarnos la atención. Es un retroceso no solo en la referencia al nombre, sino en lo que implica en términos de pensamiento”.

¿Qué pasa en los espacios educativos con la denominación raza?

Si bien Bonetti se desempeña en el nivel universitario, al ser consultado sobre el debate que se genera en las escuelas en torno a “Raza o Diversidad Cultural”, Bonetti consideró que es muy necesario abordar desde la reflexión y los datos históricos el tema.

“La raza no existe, pero el racismo sí. Es importante trabajarlo en todos los niveles educativos para establecer reglas de convivencia más simétricas, que amortigüen cualquier tipo de potencial violencia. Esa idea de razas superiores, muchas veces solapada en relación a la pertenencia de clase, sigue vigente y hay que tratarla pedagógicamente”, explicó.

La idea de genocidio y el relato de la extinción

El investigador también propone pensar la fecha desde la perspectiva del genocidio cultural y político iniciado con la conquista: “La idea de genocidio hay que tenerla presente no solo en términos de vida, sino también en lo político, cultural y económico. El capitalismo llega y modifica modos de vida. Si bien sabemos que se trató de un proceso genocida, pero eso no implicó una extinción. Pensar que los pueblos indígenas desaparecieron sería contribuir a un discurso que se mantiene hasta hoy, y que es falso”.

“Eso es algo problemático que nosotros tratamos cuando visitamos o nos visitan escuelas en el ILFyA. En esas visitas trabajamos con los estudiantes y docentes para dar visibilidad a problemáticas indígenas y campesinas, y sobre todo evidenciar la presencia actual y vigente de estas comunidades, de cómo hoy comienza a reemerger la identidad indígena, y en tal sentido queremos producir material didáctico para ellos, que es también una deuda que tenemos. Lo más importante es dar prioridad a las voces, posicionamientos y demandas de las comunidades por sobre las académicas”, detalló.

Lecturas recomendadas por Bonetti

Por último, y para ampliar la mirada y reflexionar sobre esta fecha, le pedimos al profesor que recomiende algunas lecturas para profundizar en la temática:

- Stuart Hall, El triángulo funesto. Raza, etnia y nación

- Tzvetan Todorov, La conquista de América: el problema del otro

- José Luis Grsosso, Indios muertos, negros invisibles

- Diego Escolar, Los dones étnicos de la nación

- Carlos Bonetti, Memorias y alteridades indias. Discursos y marcas indígenas en zonas rurales de Santiago del Estero

- Sonia Leguizamón, Formas de racismo indio en la Argentina. Configuraciones sociales de poder